En 1890, après un bref protectorat allemand, le Kenya devient colonie anglaise. En 1893 les premiers caféiers furent plantés par des missionnaires français dans la chaîne de montagne de Taita Hills au Sud-Est du Kenya. Il s’agissait d’Arabicas de la variété bourbon importés du Brésil. Les colons britanniques vont alors investir massivement dans le café et déplacent les fermes proches de Nairobi vers les hautes terres volcaniques. Ils créent en 1922 l’illustre centre de recherche sur le café : le Scott Agricultural Laboratories. Au début du 20ème le Kenya devient un exportateur majeur et pourtant les conditions de vie des caféiculteur·ices ne s’améliorent pas. Aussi, en 1926, ils créent l’union des planteurs de café afin de rééquilibrer le rapport de force. Il faudra attendre 1933-34 pour que les kenyan·es aient le droit de gérer des fermes de manière mesurée et sous contrôle strict des autorités coloniales.

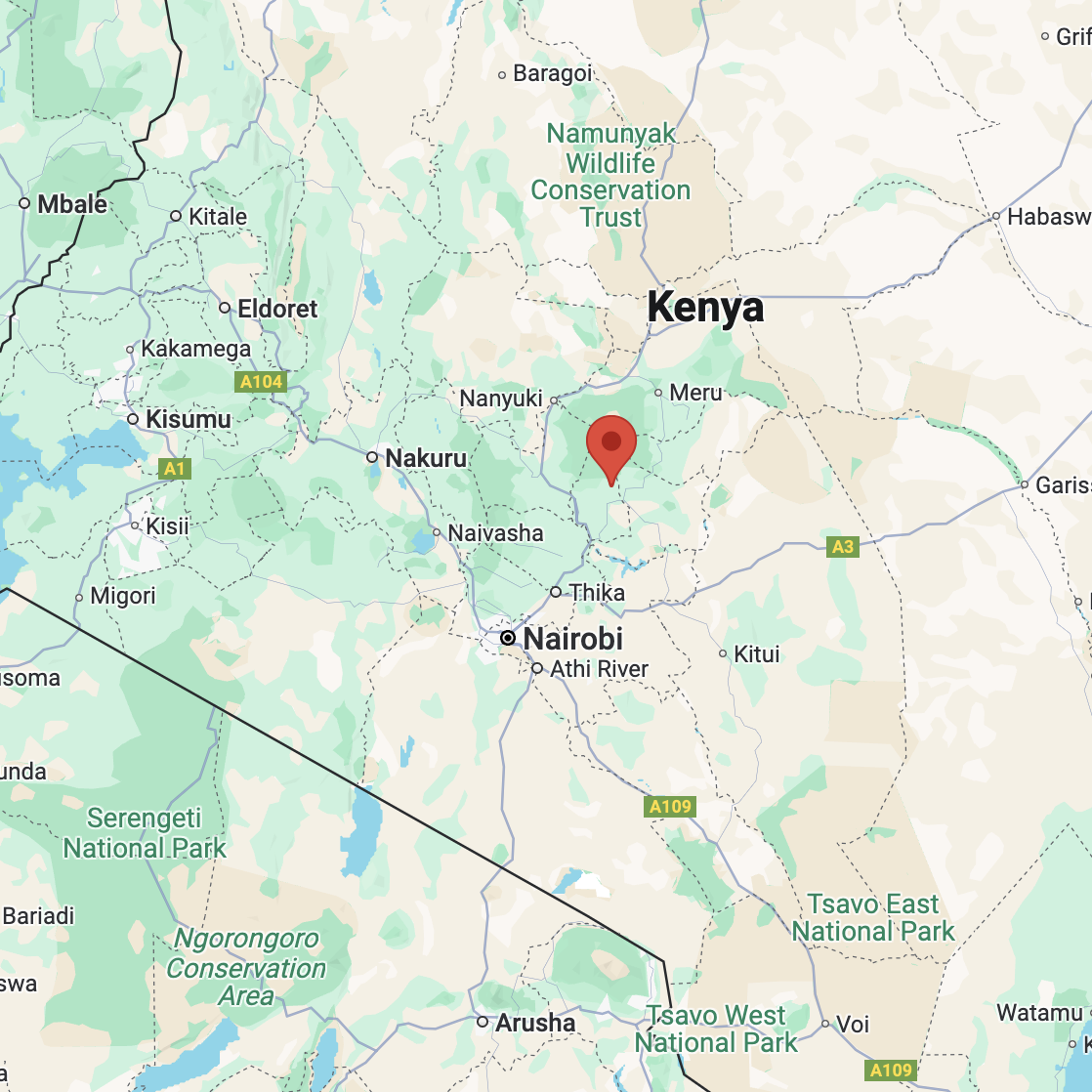

Actuellement, environ 600 000 kenyan·es participent à la production caféière du pays. Sur les volumes produits, plus des 2/3 résultent de petit·es agriculteur·rices, membres de coopératives ou stations de lavage comme celle de Kainamui. La station appartient à la « Ngariama Coffee Farmers Cooperative Society, elle se trouve dans les contreforts du Mont Kenya, au Sud, dans la région Kirinyaga. De nombreux fermier·ères sont des propriétaires fonciers dont les parents ont acheté et construit leur plantation juste avant et pendant l’indépendance du Kenya de 1963. Une réforme agraire s’ensuivit, donnant aux producteur·rices la possibilité de vendre directement leurs produits agricoles.

La taille moyenne des parcelles de café cultivées reste faible avec souvent moins de ½ hectare, environ 200 arbres. Il s’agit avant tout d’une culture de rente en complément des cultures vivrières : la banane, le maïs, l’avocat, le macadamia et des légumes. Le thé et les produits laitiers sont également d'importantes sources de revenus pour les producteur·rices. La coopérative d’où provient ce lot de café recense maintenant une communauté de 2000 membres (60% hommes et 40% de femmes). Le Kenya utilise une méthode pour classifier la qualité de tous ses grains de café. Celle-ci s’exprime avec les lettres : AA, AB, PB, E, C, TT, T, et UG. Pour arriver à cette notion de grade, ex : AB, les grains de café sont triés, séparés et classés selon leur taille, leur forme, leur couleur, leur densité et leurs défauts. L'hypothèse générale corrobore que les grains de café les plus gros et uniformes apparaissent comme supérieurs en qualité. En haut de la classification des grades se trouve le AA crible 20/18 avec des grains d’une taille moyenne de 7.25mm, puis les AB un mélange de catégorie A (7mm) et B (6,25mm). Les PB, pour Peaberrys (nommés aussi Caracolis), découlent d’une anomalie génétique : la cerise du caféier ne contient qu’un seul grain de forme ronde, plutôt que deux, de faces opposées et aplaties. Les Caracolis ne représentent qu’une moyenne de 7% de la quantité produite par un caféier ; leur crible (taille) est souvent plus faible (5,5mm). L’anomalie de la cerise de Caracolis laisse penser qu’il concentre dans une seule fève, plus de composés organoleptiques complexes. Les classifications AA, AB et PB répondent aux exigences de qualité (en tasse et en grain) les plus hautes du Kenya.

En 1968, la maladie de la cerise de caféier (CBD) entraîne une perte de 50% de la production au Kenya. La situation demande une réponse forte aussi, en 1970, la station de recherche de la ville de Ruiru lance un programme intensif de sélection de variétés immunisées contre le CBD. En découlera le développement de Ruiru 11, un cultivar basé sur un hybride complexe de : Sudan Rume, K7, Timor Hybrid, SL34, SL28, Bourbon et Catimor. Ce caféier à fort rendement (3000 plants/ha), capable de produire à partir de la 2ème année, sera commercialisé en 1985.

Kenya

Au Kenya, 600 000 personnes participent à la production caféière, principalement via de petites exploitations regroupées en coopératives comme Kainamui (Kirinyaga). Le café est classé par taille et qualité, le grade AB étant un mélange des catégories A et B. Représentant une part importante de la production, il offre un excellent équilibre en tasse.